マイナンバー最前線 - 【必修 企業のマイナンバー取り扱い実務とは】

第1回 企業の視点から見たマイナンバー制度

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclict/column/trend/052900001/

富士通総研の榎並さんによる解説。企業の視点から見た制度の概要を説明し、よくある誤解を取り上げています。

解説にある「マイナンバーをキーにして世の中にある多様な個人情報を名寄せして、当人が知らないところで個人プロフィールが形成されること」は、法律で禁止することはできても、共通番号制度を採用する以上、完全に防ぐことはできません。

マイナンバーも共通番号も、多様な個人情報を名寄せするためのものであり、その機能を本来的に備えているからです。広く官民に流通するマイナンバーを、いくら秘匿情報として扱っても、あまり効果は期待できないのです。

この問題を解決するためのアプローチは、大きく分けて2つあります。

一つは、広く流通する共通番号を採用せず、分野別の変更可能な番号を採用する方法です。OpenID Foundationの崎村さんが提案されている方法も、これにあたります。

「番号」設計のあるべき姿 年金番号漏洩事件によせて @_Nat Zone

http://www.sakimura.org/2015/06/3063/

もう一つは、共通番号の特性を無理に押さえ込まずに、「名寄せされること」を前提として、制度を設計する方法です。

この場合、広く流通する共通番号を採用しながら、同時に透明性とトレーサビリティを徹底的に高めることで、正当なアクセス権限を伴わない「共通番号をキーにした多様な個人情報の名寄せ」のメリットを最小化し、デメリットを最大化します。

正当なアクセス権限を伴わない「共通番号をキーにした多様な個人情報の名寄せ」には、評判・信頼の低下、民事・刑事上の責任追及など、その行為自体に様々なリスクが発生します。そうした名寄せにより形成された個人プロフィールの利用には、さらに多くのリスクが発生します。リスクに見合ったリターンが得られなければ、このような名寄せが行われる可能性も少なくなります。

その一方で、データの二重管理を排除し、共通のアプリケーションから適切な認証を経てデータの参照と業務処理ができるようにします。

どちらのアプローチを採用するかは、社会保障制度や税制度、国民と政府の関係性など、「国として、どのような社会をめざすか」で変わってくると思います。

個人的には、崎村さんの提案も捨てがたいのですが、日本が置かれた状況を考えると「透明性とトレーサビリティを徹底的に高める」方法が良いのではと考えています。

技術の進歩に伴い、共通番号をキーにしなくても、同じような精度で「多様な個人情報の名寄せやプロファイリング」ができてしまう現状もあります。

いずれにせよ、現在のマイナンバー制度は、どっちつかずのアプローチで、中途半端な印象があります。今後、実際に制度が運用される中で、柔軟に軌道修正して欲しいと思います。

日本年金機構不正アクセス事案について|厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/150603.html

日本年金機構を監督する立場の厚生労働省としてお詫びするとともに、今回の事案の問題点と、日本年金機構における今後の情報管理の在り方について、第三者からなる検証委員会を厚生労働省に早急に立ち上げ、発生原因を究明し、再発防止に全力かつ可及的速やかに取り組んでまいりますと。

関連>>日本年金機構不正アクセス事案検証委員会の設置について(PDF)

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/houdouhappyou_150604-01.pdf

「流出した基礎年金番号は変更」「変更通知は郵送」で本当に大丈夫なのか

http://www.huffingtonpost.jp/nobuo-gohara/nenkin-number_b_7540210.html

地域の産業・雇用創造チャート-統計で見る稼ぐ力と雇用力-

http://www.stat.go.jp/info/kouhou/chiiki/index.htm

既に公表している平成24年経済センサス‐活動調査、 平成21年経済センサス‐基礎調査及び平成22年国勢調査の結果を加工・グラフ化し、市町村ごとに 「地域の産業・雇用創造チャート」として提供。

Google、プライバシーとセキュリティに関する新たなツールやFAQを公開

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/060201830/

プライバシーとセキュリティに関する取り組み強化の一環として、新たなアカウント管理ツール「My Account(アカウント情報)」と、よくある質問「privacy.google.com」の提供を開始。良い傾向ですね。

安全管理措置を検討するため、事務の範囲等を明確化し、基本方針を立てよう

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/050700114/052600003/

「事務の範囲」は、主に個人番号関係事務で、具体的には、税務や社会保障関係事務で行政機関などに書類を提出する事務のうち個人番号を扱う事務が、「事務の範囲」になりますと。税理士や社会保険労務士の事務所では、「事務の範囲」の明確化が難しそうです。

いずれにせよ、今のマイナンバー制度は企業の事務負担が大きく理解も難しいので、将来的には通常の個人情報保護管理に統合されるでしょう。

行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会(第14回)平成27年5月27日

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/gyousei_personal/02gyokan06_03000050.html

行個法・独個法の改正に向けた考え方(たたき台)を公表。匿名加工情報の仕組み導入の背景、基本法と行個法・独個法の関係、保護と利活用のバランス、行政の適正かつ円滑な運営、匿名加工情報の定義・性質、匿名加工情報の提供の考え方、官民連携共同でのルール形成の在り方、委員会による指導・助言、苦情処理の機能など。

コード・フォーX――ITエンジニアと行政が手を携えて課題解決を目指すコミュニティ

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/493082/052500022/

地域の課題を解決するには、市民と行政とが対立するのではなく、互いを理解しあうことが大切。市民と行政が手を携えて、課題を解決していくコミュニティをつくることがミッションと。

スターバックスでもApple Watchで支払える!“おサイフウォッチ”がブレーク寸前

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/466140/052500041/

日本で“おサイフウォッチ”を使える日は来るのだろうか。。

大胆な分権改革なくして地方は“燃えない”

http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/356903/060100012/

「地方創生の一丁目一番地」とは、まずもって住民の熱気を結集しうる「強力な指導者」を生み出せるべく、地域に自己決定権を大胆に移譲させる、分権化を基軸とする政治改革が不可欠と。

「都市部におけるコミュニティの発展方策に関する研究会」報告書の公表

平成27年5月12日

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000083.html

災害弱者等の名簿保有の問題を中心とした防災面における自治会等の役割について、要支援者情報の預託先として自治会等が果たす役割への期待が高い一方、自治会等においては要支援者名簿を管理することに躊躇する声が聞かれると。資料編には事例も豊富です。

クラウド等を活用した地域ICT投資の促進に関する検討会 平成27年4月24日

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/cloud-utilization/02tsushin01_03000311.html

「クラウド等を活用した地域ICT投資の促進に関する検討会」論点整理案及び取りまとめ骨子案(PDF)がでています。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000356247.pdf

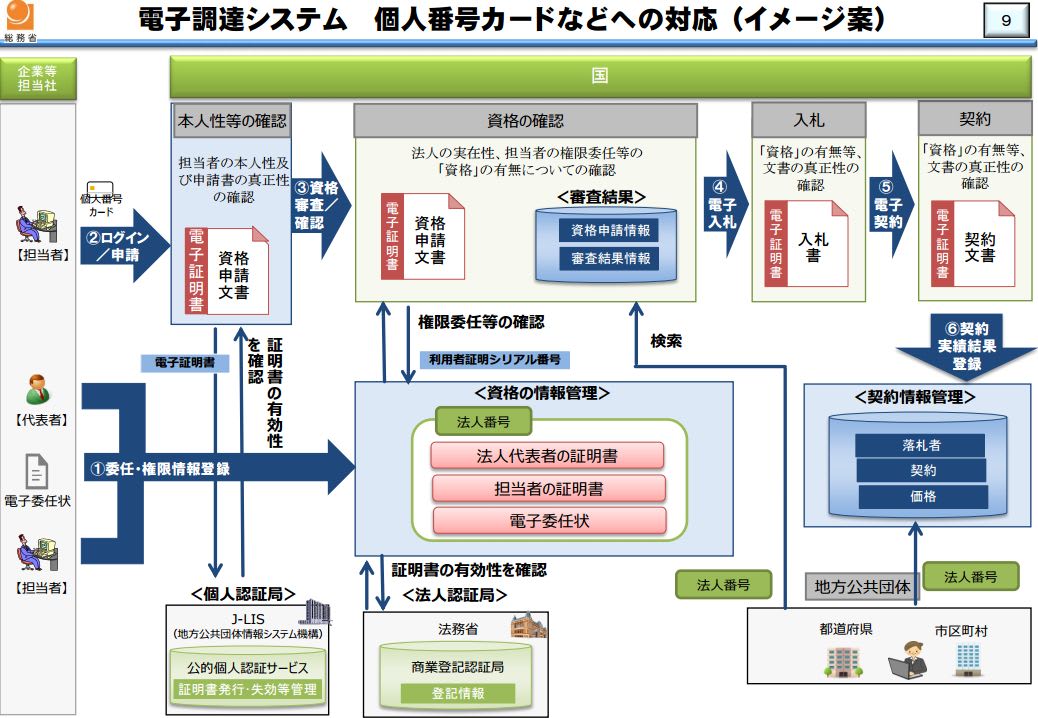

官民の契約・手続きの電子化促進で、個人番号カードの活用と、電子調達システムの利便性向上を提示。

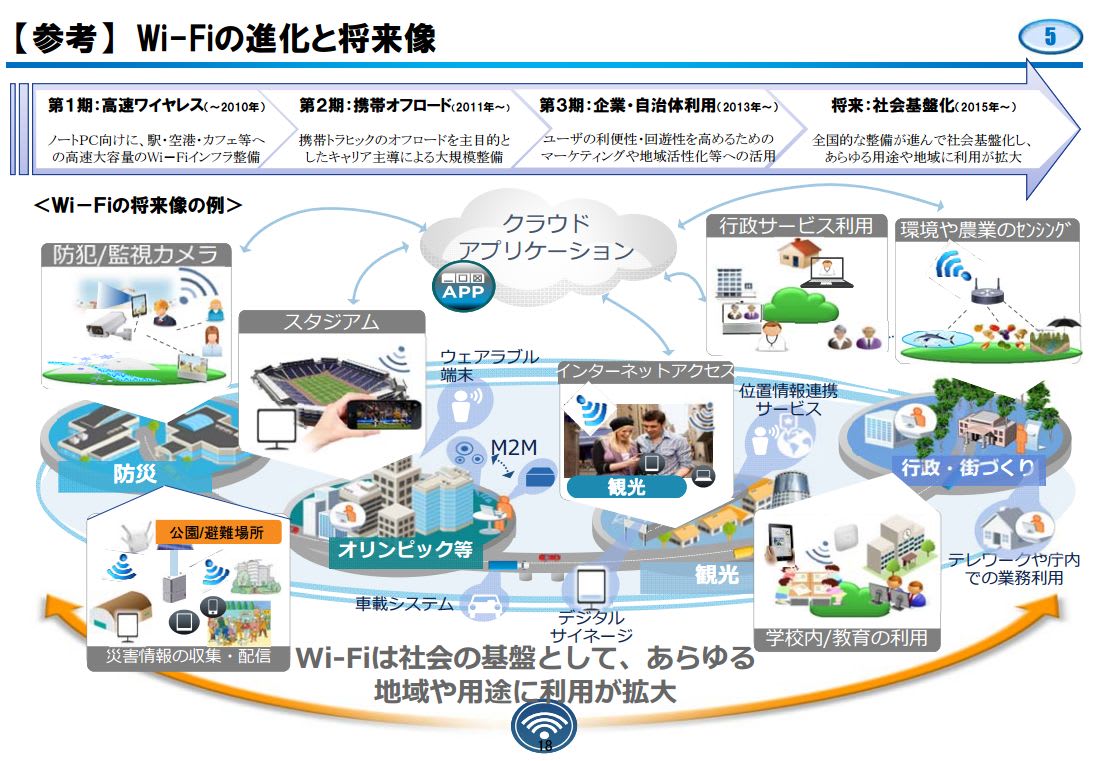

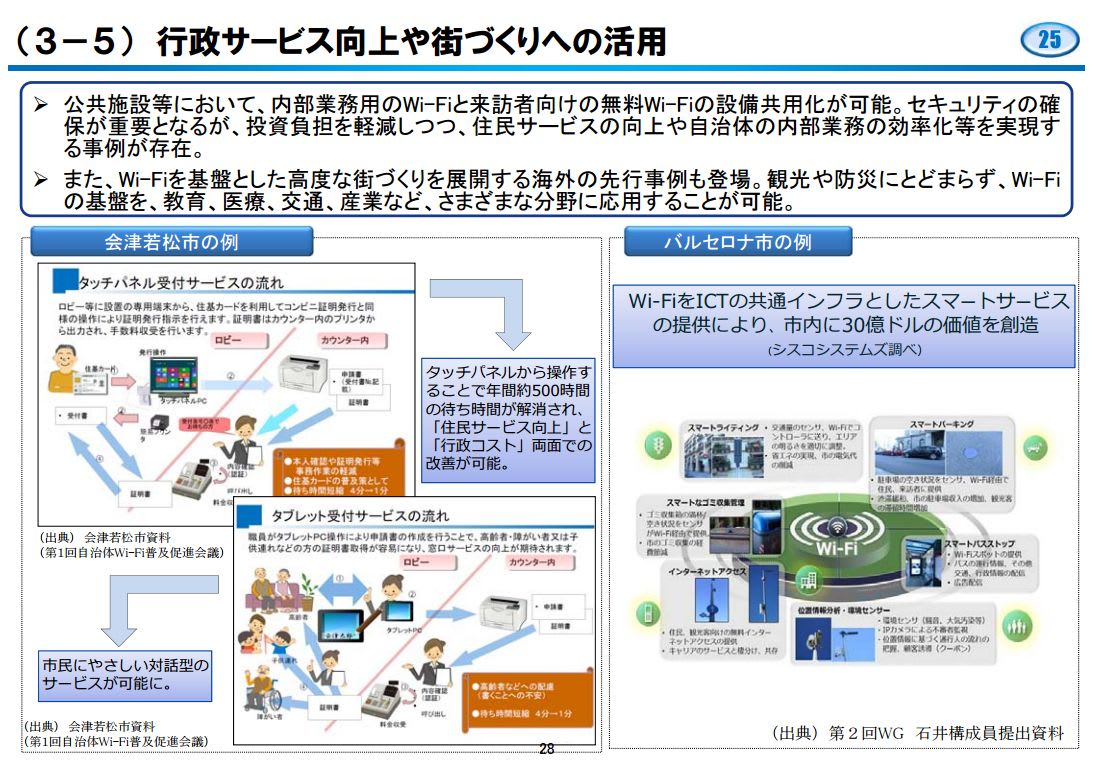

![]() 「地方のポテンシャルを引き出すテレワークやWi-Fi等の活用に関する研究会 報告書」の公表 平成27年5月12日

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_03000206.html

須藤先生が座長を務める研究会の報告書と参考資料が公表されました。新たなテレワークの推進に向けた方策と全国的な Wi-Fi 環境の整備に向けた方策の2部構成。行政サービス向上や街づくりへの活用などを提案しています。

「地方のポテンシャルを引き出すテレワークやWi-Fi等の活用に関する研究会 報告書」の公表 平成27年5月12日

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_03000206.html

須藤先生が座長を務める研究会の報告書と参考資料が公表されました。新たなテレワークの推進に向けた方策と全国的な Wi-Fi 環境の整備に向けた方策の2部構成。行政サービス向上や街づくりへの活用などを提案しています。

![]()

![]() 第8回 医療・健康分科会 平成27年5月12日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/iryou/dai8/gijisidai.html

世界最先端IT国家創造宣言工程表KPI進捗報告、今後の分科会の取組方針など。

国の行政手続のオンライン利用に関する御意見・情報提供のお願い

平成27年5月15日

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000039.html

改善促進手続として、登記、国税、社会保険・労働保険、自動車登録など。

委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン 平成27年5月15日

http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150515002/20150515002.html

国の委託研究開発プロジェクトの担当者が知的財産マネジメントを実施するに当たり考慮すべきと考えられる事項を運用ガイドラインとして取りまとめ。プロジェクト開始前から終了後に至る知財関連の業務手順を提示し、知財方針・知財合意書の作成例も提示。

観光ビッグデータを活用した観光振興/GPSを利用した観光行動の調査分析

ICTを活用した訪日外国人観光動態調査検討委員会

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/gps.html

東北観光博における観光客の行動分析、GPS機能を活用した観光行動の調査分析、観光ビッグデータを活用した観光振興について(中間とりまとめ)など。

第8回 医療・健康分科会 平成27年5月12日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/iryou/dai8/gijisidai.html

世界最先端IT国家創造宣言工程表KPI進捗報告、今後の分科会の取組方針など。

国の行政手続のオンライン利用に関する御意見・情報提供のお願い

平成27年5月15日

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000039.html

改善促進手続として、登記、国税、社会保険・労働保険、自動車登録など。

委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン 平成27年5月15日

http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150515002/20150515002.html

国の委託研究開発プロジェクトの担当者が知的財産マネジメントを実施するに当たり考慮すべきと考えられる事項を運用ガイドラインとして取りまとめ。プロジェクト開始前から終了後に至る知財関連の業務手順を提示し、知財方針・知財合意書の作成例も提示。

観光ビッグデータを活用した観光振興/GPSを利用した観光行動の調査分析

ICTを活用した訪日外国人観光動態調査検討委員会

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/gps.html

東北観光博における観光客の行動分析、GPS機能を活用した観光行動の調査分析、観光ビッグデータを活用した観光振興について(中間とりまとめ)など。

「地方のポテンシャルを引き出すテレワークやWi-Fi等の活用に関する研究会 報告書」の公表 平成27年5月12日

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_03000206.html

須藤先生が座長を務める研究会の報告書と参考資料が公表されました。新たなテレワークの推進に向けた方策と全国的な Wi-Fi 環境の整備に向けた方策の2部構成。行政サービス向上や街づくりへの活用などを提案しています。

「地方のポテンシャルを引き出すテレワークやWi-Fi等の活用に関する研究会 報告書」の公表 平成27年5月12日

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_03000206.html

須藤先生が座長を務める研究会の報告書と参考資料が公表されました。新たなテレワークの推進に向けた方策と全国的な Wi-Fi 環境の整備に向けた方策の2部構成。行政サービス向上や街づくりへの活用などを提案しています。

第8回 医療・健康分科会 平成27年5月12日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/iryou/dai8/gijisidai.html

世界最先端IT国家創造宣言工程表KPI進捗報告、今後の分科会の取組方針など。

国の行政手続のオンライン利用に関する御意見・情報提供のお願い

平成27年5月15日

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000039.html

改善促進手続として、登記、国税、社会保険・労働保険、自動車登録など。

委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン 平成27年5月15日

http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150515002/20150515002.html

国の委託研究開発プロジェクトの担当者が知的財産マネジメントを実施するに当たり考慮すべきと考えられる事項を運用ガイドラインとして取りまとめ。プロジェクト開始前から終了後に至る知財関連の業務手順を提示し、知財方針・知財合意書の作成例も提示。

観光ビッグデータを活用した観光振興/GPSを利用した観光行動の調査分析

ICTを活用した訪日外国人観光動態調査検討委員会

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/gps.html

東北観光博における観光客の行動分析、GPS機能を活用した観光行動の調査分析、観光ビッグデータを活用した観光振興について(中間とりまとめ)など。

第8回 医療・健康分科会 平成27年5月12日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/iryou/dai8/gijisidai.html

世界最先端IT国家創造宣言工程表KPI進捗報告、今後の分科会の取組方針など。

国の行政手続のオンライン利用に関する御意見・情報提供のお願い

平成27年5月15日

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000039.html

改善促進手続として、登記、国税、社会保険・労働保険、自動車登録など。

委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン 平成27年5月15日

http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150515002/20150515002.html

国の委託研究開発プロジェクトの担当者が知的財産マネジメントを実施するに当たり考慮すべきと考えられる事項を運用ガイドラインとして取りまとめ。プロジェクト開始前から終了後に至る知財関連の業務手順を提示し、知財方針・知財合意書の作成例も提示。

観光ビッグデータを活用した観光振興/GPSを利用した観光行動の調査分析

ICTを活用した訪日外国人観光動態調査検討委員会

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/gps.html

東北観光博における観光客の行動分析、GPS機能を活用した観光行動の調査分析、観光ビッグデータを活用した観光振興について(中間とりまとめ)など。