「 国民の過半数が拒否したら、マイナンバー、終わります」?

http://togetter.com/li/815795

マイナンバーのコンサルティングを業務とする企業のツイートから、「国民の過半数が拒否したら、マイナンバー、終わります。」といった誤解が一部で広がったようです。

マイナンバー制度を少しでも知っている人なら、すぐにわかりますが、通知の受取りを拒否しても、その時には既にマイナンバーは付番されて住民票に記載されています。なので、通知の受取り拒否は、マイナンバー制度にほとんど影響ありません。

自分のマイナンバーを知らないと、年金・医療・介護・福祉などの給付・手当に必要な手続の処理が遅れる・もらえないといった事態を招き、本人や家族の不利益になるので、マイナンバー通知の受取り拒否は、止めた方が良いですね。

例えば、給付申請書等にマイナンバー記入欄があり、「自分はマイナンバー受取を拒否したから、記入できない」と言えば、そのやり取りで処理が遅れて無駄な税金が使われることになりますし、他の住民の迷惑にもなります。

役所の方では、申請者本人等を運転免許証等で本人確認すれば、本人がマイナンバーを記入しなくても、役所側の端末で該当者のマイナンバーを検索・確認することができます。マイナンバー記入もしないし、本人確認も拒否するとなれば、手続は処理されず、給付や手当ては受けられないでしょう。

勤務先で、マイナンバーの提供を求められた際に、「自分はマイナンバー受取を拒否したから、提供できない」と言えば、総務担当者等に「うわー、なんか面倒な人が来たなあ」と煙たがられることでしょう。この場合も、やはり手続の処理は遅れて、本人確認まで拒否すれば、会社から処分を受けるかもしれません。

ということで、良い子の皆さんは、マイナンバーの通知を確実に受け取るようにしましょう。

マイナンバーで遂に住基ネット接続、国に反旗を翻した東北の町の13年

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/050100262/

矢祭町役場の意見を読むと、住基ネットも法定受託事務であれば、最初から接続していたということかな。苦労するのは、職員の皆さんですね。最小のコストで最良のサービスを目指す姿勢は、私も見習いたいと思います。「特定個人情報保護評価」のコピペ問題で触れたように、個々の自治体に情報システムの構築・運用を任せている状況が変わらない限り、小規模自治体の負担も変わらないでしょう。

日本郵政、Apple、IBM、日本の高齢者向けサービスの向上で提携

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/050101503/

日本郵政は、先細りしていく郵便事業に代わる、新たな安定市場の開拓とエコシステム構築を考えているのでしょうね。

次世代医療ICT基盤協議会

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/jisedai_kiban/kaisai.html

医療介護分野の番号制度を含めて、医療ICTに関する検討の中心となる協議会が動き始めました。2020年までに医療・介護・健康分野の包括的なICT化を図り、効率的で質の高い医療サービスの実現を図るとともに、日本の医療・介護やヘルスケア産業そのものが新しい医療技術やサービスを生み出す世界最先端の知的基盤となることを目指すと。

関連>>第1回 次世代医療ICT基盤協議会

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/jisedai_kiban/dai1/gijisidai.html

eガバメント閣僚会議(第2回)

平成27年4月13日 持ち回り開催

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/egov/dai2/gijisidai.html

eガバメント閣僚会議のワーキンググループ(国・地方IT化・BPR推進チーム)を開催。国と地方でのITを使った業務改革の推進等のために必要な、現状の取組状況・方針の把握、課題・問題点の洗い出し等を行い、実効的な対応策を検討すると。

衆議院インターネット審議中継 ビデオライブラリ

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(189国会閣34)参考人出頭要求に関する件

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=44811&media_type=

説明・質疑者等(発言順):

・井上信治(内閣委員長)

・平井たくや(自由民主党)

・阿部知子(民主党・無所属クラブ)

・高井崇志(維新の党)

・塩川鉄也(日本共産党)

セコム、マイナンバー管理のクラウドサービスを提供へ

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/050701521/

社員は、自分に割り当てられたIDで専用のWeb画面にログインし、マイナンバーを登録し、マイナンバー通知カードをデジタルカメラで撮影し、これを登録することもできると。「マイナンバーの登録を、社員一人ひとりが自ら行う」のがポイントですね。これだと、本人が利用目的を理解・同意した上で、マイナンバーを提供していることになりますので。

関連>>企業のマイナンバー制度対策ならセコムあんしんマイナンバーサービス

http://www.secomtrust.net/service/mynumber/

マイナンバー スタート目前、「何から着手したらいい?」と悩む企業も

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/493082/042800020/

わかりやすい説明です。すべての企業が、マイナンバー制度に対応することが求められます。企業は、源泉徴収票に従業員の個人番号を記載することになります。そのため、企業は従業員の個人番号を集める業務プロセスをつくると同時に、人事・給与システムを改修しておく必要があります。

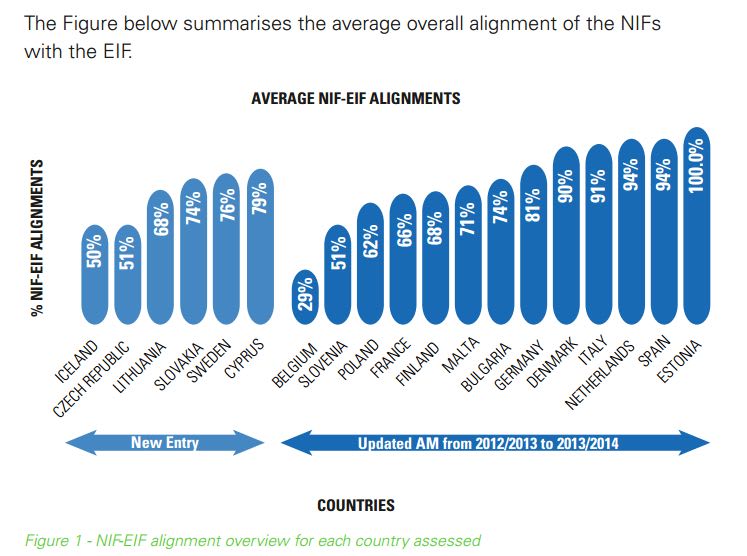

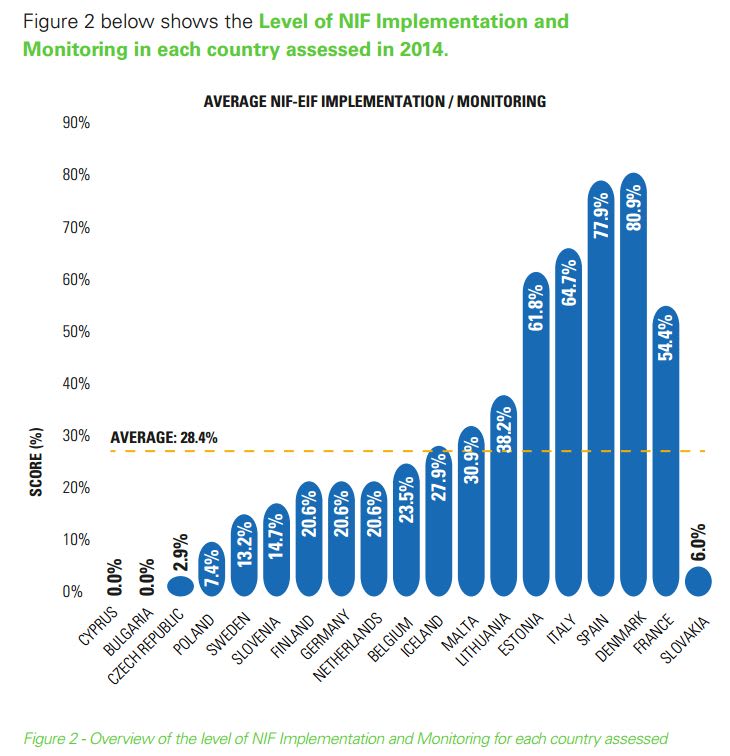

State of Play of Interoperability in Europe - Report 2014(PDF)

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/2014_report_on_state_of_play_of_interoperability_0.pdf

欧州全域の公共サービスに関する国家間の相互運用性についての報告書2014年版。ここで言う相互運用性は、政策・法律、組織、セマンテック(データ交換)、技術の4分野を含みます。進捗状況は、国によって差が大きいようですね。

オープンデータとオープン技術の採用、情報やシステムの再利用は、EU諸国での相互運用性を改善するものと認識されています。日本におけるオープンデータにも、国や自治体間の相互運用性の確立を目的の一つとして組み込んで欲しいと思います。

関連>>European Interoperability Framework (EIF) for European public services(PDF)

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_annex_ii_eif_en.pdf

![]()

![]() 社会保障分野のマイナンバー制度導入説明会

2015年4月13日 経団連

http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/036.html

内閣官房社会保障改革担当室、厚生労働省、榎並主席研究員の資料が公開されています。企業年金については施行当初からのマイナンバー利用を見送りと。

書類の山を一掃、個人席を撤廃 総務省がオフィス改革に着手

http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/432455/040800002/

行政管理局行政情報システム企画課による取組み。個人の座席を固定しないフリーアドレス制として、ペーパーレス化を促進したと。費用に見合った効果が期待できそうですし、敷居があまり高くないので、他の省庁や自治体でも導入しやすそうです。

関連>>ワークスタイルを変えるオフィス改革の試行的取組

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000036.html

IT先進国・エストニアが拓く「電子政府」

http://www.nikkei.com/video/873713270002/?playlist=843087681002

エストニア政府CIOに聞く、エストニア電子政府の現状。確定申告もクリック数回で済み、納税は自動化されている。昨年は消費税(付加価値税)の管理システムを刷新し、不正発見により消費税収が10%増加したと。

父112歳・母110歳?不審に思い…50年間“年金詐取”

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20150507-00000028-ann-soci

父親は112歳、母親は110歳で、不審に思った年金機構が告発。2人は約50年前に死亡していて、不正に受け取った年金は合わせて5000万円を超えると。これが事実なら、年金機構の怠慢と言われても仕方が無いですね。マイナンバー制度の導入を機会に、基礎年金番号とマイナンバーの紐付けを徹底すれば、似たような事案がけっこう出てくるのではないでしょうか。

関連>>個人番号導入への対応と外国人の氏名管理(PDF)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000030700.pdf

平成25年11月26日開催の第8回年金記録問題に関する特別委員会の資料。平成25年3月時点の住民票コードの収録状況(基礎年金番号と住民票コードの紐付け率)は、受給者で98.9%、被保険者89.0%となっています。

特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

社会保障分野のマイナンバー制度導入説明会

2015年4月13日 経団連

http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/036.html

内閣官房社会保障改革担当室、厚生労働省、榎並主席研究員の資料が公開されています。企業年金については施行当初からのマイナンバー利用を見送りと。

書類の山を一掃、個人席を撤廃 総務省がオフィス改革に着手

http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/432455/040800002/

行政管理局行政情報システム企画課による取組み。個人の座席を固定しないフリーアドレス制として、ペーパーレス化を促進したと。費用に見合った効果が期待できそうですし、敷居があまり高くないので、他の省庁や自治体でも導入しやすそうです。

関連>>ワークスタイルを変えるオフィス改革の試行的取組

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000036.html

IT先進国・エストニアが拓く「電子政府」

http://www.nikkei.com/video/873713270002/?playlist=843087681002

エストニア政府CIOに聞く、エストニア電子政府の現状。確定申告もクリック数回で済み、納税は自動化されている。昨年は消費税(付加価値税)の管理システムを刷新し、不正発見により消費税収が10%増加したと。

父112歳・母110歳?不審に思い…50年間“年金詐取”

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20150507-00000028-ann-soci

父親は112歳、母親は110歳で、不審に思った年金機構が告発。2人は約50年前に死亡していて、不正に受け取った年金は合わせて5000万円を超えると。これが事実なら、年金機構の怠慢と言われても仕方が無いですね。マイナンバー制度の導入を機会に、基礎年金番号とマイナンバーの紐付けを徹底すれば、似たような事案がけっこう出てくるのではないでしょうか。

関連>>個人番号導入への対応と外国人の氏名管理(PDF)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000030700.pdf

平成25年11月26日開催の第8回年金記録問題に関する特別委員会の資料。平成25年3月時点の住民票コードの収録状況(基礎年金番号と住民票コードの紐付け率)は、受給者で98.9%、被保険者89.0%となっています。

特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

![]() 公的年金業務等に関する事務 全項目評価書(PDF)

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000026447pBykHqoe5M.pdf

平成27年10月~12月の間、機構が保有している住民票コードにより、地方公共団体情報システム機構に個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う(初期創成)。

初期創成において個人番号と基礎年金番号が紐付かなかった未収録者について、「個人番号登録届」を新たに設けて年金事務所等の窓口に設置し、年金相談時等において当該届け書の提出を求めるほか届出の利便性を図るため、機構ホームページから当該届け書をダウンロードできるようにする。未収録者に送付する「ねんきん定期便」に「個人番号登録届」を同封し当該届け書の提出を求める。

未収録者から提出された個人番号登録届を基に、地方公共団体情報システム機構に氏名、生年月日等の基本情報により個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う。

「日本の社会保障改革 ~マイナンバーの効果的な活用をめざして~」【公開コロキウム】 _ 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター

http://www.glocom.ac.jp/events/1001

2015年5月27日(水) 17:00~19:00

政府の財政・社会保障改革とマイナンバー導入の第一線で活躍しているお二人迎えて議論を深めますと。

土居丈朗(慶応義塾大学経済学部教授)「財政健全化に向けた日本の社会保障改革」

楠正憲(政府CIO補佐官)「社会保障におけるマイナンバーの活用」

第8回 新陳代謝・イノベーションWG 平成27年4月28日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/wg/innovation/dai8/siryou.html

関係省庁から、公的個人認証サービス・個人番号カードの利活用、IT利活用促進に向けた取組、健康・医療戦略の推進と次世代医療ICT基盤協議会、医療等分野におけるICT化の推進、産業競争力の源泉となる情報通信環境等の整備、AI(人工知能)・ビッグデータによる産業構造・就業構造の変革などについて説明。橋本主査からは、

番号制度は医療等分野における ICT化/情報連携の基盤であり、早急にその導入方針を決定し、可及的速やかに運用を開始すべき。

医療等分野の番号が付番された医療情報の取扱いルールの明確化等について検討するとともに、国民の利便性の観点に鑑み、マイナンバーカードを医療機関で提示することで、保険資格確認サービスや医療介護分野での情報連携サービスを受けられるようにすべきと。

1.2兆円流入も 子どもNISAが未来開く

http://www.nikkei.com/money/features/29.aspx?g=DGXLASFZ30H0F_30042015K10100

母から「投資をすれば経済への関心が高まり、視野も広がる」と薦められた人が母になり、同じ思いで子供名義の証券口座を開いたと。ピケティが指摘する「r(資本収益率)>g(経済成長率)」は、複利効果を考えれば自然なことに思えます。少なくとも先進国においては、資本家になるための機会は豊富で、そのためのコストは格安です。500円から投資できますし、ビジネスのスタートアップ費用も10年前と比較しても格段に下がっています。変わってきたのは、労働賃金に依存することがローリスクだった時代が終わり、むしろリスクの自己コントロールが資本収益よりも難しい分、ハイリスクになってきたということでしょう。高い労働賃金を得るための教育コストが高くなったことも、労働賃金に依存することのリスクを高めています。このように理解すると、子供たちや労働者に必要なのは「リスクへの対応」についての教育なのではと思うのです。

関連>>労働者の賃金はゼロ成長。『21世紀の資本』が実証

http://hbol.jp/16466

川崎市公衆無線LAN(かわさきWi-Fi)の整備状況について

http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000052336.html

本市施設等において(利用者が契約している通信事業者の別に関わらず)無料でインターネットなどが利用できる公衆無線LAN(Wi-Fi)アクセスポイント「かわさきWi-Fi」を設置しますと。区役所のロビー、市民館、公園などで利用可能。

嬉しいことに、私が利用する施設も今年の3月からサービス提供してました。簡単な利用者登録で、すぐに利用できます。iPadで接続すると、夜の空いている時間帯だったせいもあり、下りで40Mbps以上の通信速度でした。これならiPhoneのテザリングよりも断然早くて快適です。

個人に最適化した医療の提供にビッグデータ活用

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201504/541596.html

個人の健康関連情報は、医療機関にある電子カルテのデータが全てではない。介護施設や薬局、検査センター、職場での健診情報などに加え、多様なセンサーが組み込まれたウェアブルデバイスから得られるフィットネス関連の情報や生活情報も情報源となる。これらを含めたサンプル数の非常に大きなデータをデータベース化し、そのビッグデータを用いて各個人がどういうモデルに位置づけられるかなどを解析した上で、一人ひとりに合わせた健康管理に関するアドバイスを提案するようなサービスが可能となると。

関連>>自治医科大学医療学センター地域医療データバンク事業の活用事例(PDF)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/iryoujyouhou/dai7/siryou3_5.pdf

天草からはじまるスマートヘルスケアシティ(PDF)

http://www.platinum-network.jp/pt-taishou/doc/2014pt_2.pdf

東邦銀行--コンピュータが遺産相続の相談員

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/031600047/040600004/

マイナンバーと紐づける情報に、戸籍、預貯金口座、不動産登記、自動車登録などを追加すれば、遺産相続の自動化・ワンストップ化が進むでしょう。

情報セキュリティから見た個人情報保護法の改正

http://japan.zdnet.com/article/35063211/

権限を持った者の内部犯行を防ぐために何ができるかと。障壁を高くすること、盾を頑丈にすること、水も漏らさぬよう監視を徹底すること、これらはとても大事。それと同じように、守るべき対象自体のリスク軽減や分散といった方向性での対応も、やはりとても大切と。

「市民と行政が一緒に政策をつくる未来」が必ず来る

氷見市長 本川祐治郎氏に聞く

http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/433746/042500002/

多様な利害関係者が連携しながら、地域の問題解決を自分たちで考える場が必要で、庁舎にフューチャーセンターをつくりました。ここのテーブルで政策を語り合い、政策をつくり上げていくことができる空間を設計しましたと。

公的年金業務等に関する事務 全項目評価書(PDF)

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000026447pBykHqoe5M.pdf

平成27年10月~12月の間、機構が保有している住民票コードにより、地方公共団体情報システム機構に個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う(初期創成)。

初期創成において個人番号と基礎年金番号が紐付かなかった未収録者について、「個人番号登録届」を新たに設けて年金事務所等の窓口に設置し、年金相談時等において当該届け書の提出を求めるほか届出の利便性を図るため、機構ホームページから当該届け書をダウンロードできるようにする。未収録者に送付する「ねんきん定期便」に「個人番号登録届」を同封し当該届け書の提出を求める。

未収録者から提出された個人番号登録届を基に、地方公共団体情報システム機構に氏名、生年月日等の基本情報により個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う。

「日本の社会保障改革 ~マイナンバーの効果的な活用をめざして~」【公開コロキウム】 _ 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター

http://www.glocom.ac.jp/events/1001

2015年5月27日(水) 17:00~19:00

政府の財政・社会保障改革とマイナンバー導入の第一線で活躍しているお二人迎えて議論を深めますと。

土居丈朗(慶応義塾大学経済学部教授)「財政健全化に向けた日本の社会保障改革」

楠正憲(政府CIO補佐官)「社会保障におけるマイナンバーの活用」

第8回 新陳代謝・イノベーションWG 平成27年4月28日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/wg/innovation/dai8/siryou.html

関係省庁から、公的個人認証サービス・個人番号カードの利活用、IT利活用促進に向けた取組、健康・医療戦略の推進と次世代医療ICT基盤協議会、医療等分野におけるICT化の推進、産業競争力の源泉となる情報通信環境等の整備、AI(人工知能)・ビッグデータによる産業構造・就業構造の変革などについて説明。橋本主査からは、

番号制度は医療等分野における ICT化/情報連携の基盤であり、早急にその導入方針を決定し、可及的速やかに運用を開始すべき。

医療等分野の番号が付番された医療情報の取扱いルールの明確化等について検討するとともに、国民の利便性の観点に鑑み、マイナンバーカードを医療機関で提示することで、保険資格確認サービスや医療介護分野での情報連携サービスを受けられるようにすべきと。

1.2兆円流入も 子どもNISAが未来開く

http://www.nikkei.com/money/features/29.aspx?g=DGXLASFZ30H0F_30042015K10100

母から「投資をすれば経済への関心が高まり、視野も広がる」と薦められた人が母になり、同じ思いで子供名義の証券口座を開いたと。ピケティが指摘する「r(資本収益率)>g(経済成長率)」は、複利効果を考えれば自然なことに思えます。少なくとも先進国においては、資本家になるための機会は豊富で、そのためのコストは格安です。500円から投資できますし、ビジネスのスタートアップ費用も10年前と比較しても格段に下がっています。変わってきたのは、労働賃金に依存することがローリスクだった時代が終わり、むしろリスクの自己コントロールが資本収益よりも難しい分、ハイリスクになってきたということでしょう。高い労働賃金を得るための教育コストが高くなったことも、労働賃金に依存することのリスクを高めています。このように理解すると、子供たちや労働者に必要なのは「リスクへの対応」についての教育なのではと思うのです。

関連>>労働者の賃金はゼロ成長。『21世紀の資本』が実証

http://hbol.jp/16466

川崎市公衆無線LAN(かわさきWi-Fi)の整備状況について

http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000052336.html

本市施設等において(利用者が契約している通信事業者の別に関わらず)無料でインターネットなどが利用できる公衆無線LAN(Wi-Fi)アクセスポイント「かわさきWi-Fi」を設置しますと。区役所のロビー、市民館、公園などで利用可能。

嬉しいことに、私が利用する施設も今年の3月からサービス提供してました。簡単な利用者登録で、すぐに利用できます。iPadで接続すると、夜の空いている時間帯だったせいもあり、下りで40Mbps以上の通信速度でした。これならiPhoneのテザリングよりも断然早くて快適です。

個人に最適化した医療の提供にビッグデータ活用

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201504/541596.html

個人の健康関連情報は、医療機関にある電子カルテのデータが全てではない。介護施設や薬局、検査センター、職場での健診情報などに加え、多様なセンサーが組み込まれたウェアブルデバイスから得られるフィットネス関連の情報や生活情報も情報源となる。これらを含めたサンプル数の非常に大きなデータをデータベース化し、そのビッグデータを用いて各個人がどういうモデルに位置づけられるかなどを解析した上で、一人ひとりに合わせた健康管理に関するアドバイスを提案するようなサービスが可能となると。

関連>>自治医科大学医療学センター地域医療データバンク事業の活用事例(PDF)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/iryoujyouhou/dai7/siryou3_5.pdf

天草からはじまるスマートヘルスケアシティ(PDF)

http://www.platinum-network.jp/pt-taishou/doc/2014pt_2.pdf

東邦銀行--コンピュータが遺産相続の相談員

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/031600047/040600004/

マイナンバーと紐づける情報に、戸籍、預貯金口座、不動産登記、自動車登録などを追加すれば、遺産相続の自動化・ワンストップ化が進むでしょう。

情報セキュリティから見た個人情報保護法の改正

http://japan.zdnet.com/article/35063211/

権限を持った者の内部犯行を防ぐために何ができるかと。障壁を高くすること、盾を頑丈にすること、水も漏らさぬよう監視を徹底すること、これらはとても大事。それと同じように、守るべき対象自体のリスク軽減や分散といった方向性での対応も、やはりとても大切と。

「市民と行政が一緒に政策をつくる未来」が必ず来る

氷見市長 本川祐治郎氏に聞く

http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/433746/042500002/

多様な利害関係者が連携しながら、地域の問題解決を自分たちで考える場が必要で、庁舎にフューチャーセンターをつくりました。ここのテーブルで政策を語り合い、政策をつくり上げていくことができる空間を設計しましたと。

社会保障分野のマイナンバー制度導入説明会

2015年4月13日 経団連

http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/036.html

内閣官房社会保障改革担当室、厚生労働省、榎並主席研究員の資料が公開されています。企業年金については施行当初からのマイナンバー利用を見送りと。

書類の山を一掃、個人席を撤廃 総務省がオフィス改革に着手

http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/432455/040800002/

行政管理局行政情報システム企画課による取組み。個人の座席を固定しないフリーアドレス制として、ペーパーレス化を促進したと。費用に見合った効果が期待できそうですし、敷居があまり高くないので、他の省庁や自治体でも導入しやすそうです。

関連>>ワークスタイルを変えるオフィス改革の試行的取組

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000036.html

IT先進国・エストニアが拓く「電子政府」

http://www.nikkei.com/video/873713270002/?playlist=843087681002

エストニア政府CIOに聞く、エストニア電子政府の現状。確定申告もクリック数回で済み、納税は自動化されている。昨年は消費税(付加価値税)の管理システムを刷新し、不正発見により消費税収が10%増加したと。

父112歳・母110歳?不審に思い…50年間“年金詐取”

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20150507-00000028-ann-soci

父親は112歳、母親は110歳で、不審に思った年金機構が告発。2人は約50年前に死亡していて、不正に受け取った年金は合わせて5000万円を超えると。これが事実なら、年金機構の怠慢と言われても仕方が無いですね。マイナンバー制度の導入を機会に、基礎年金番号とマイナンバーの紐付けを徹底すれば、似たような事案がけっこう出てくるのではないでしょうか。

関連>>個人番号導入への対応と外国人の氏名管理(PDF)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000030700.pdf

平成25年11月26日開催の第8回年金記録問題に関する特別委員会の資料。平成25年3月時点の住民票コードの収録状況(基礎年金番号と住民票コードの紐付け率)は、受給者で98.9%、被保険者89.0%となっています。

特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

社会保障分野のマイナンバー制度導入説明会

2015年4月13日 経団連

http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/036.html

内閣官房社会保障改革担当室、厚生労働省、榎並主席研究員の資料が公開されています。企業年金については施行当初からのマイナンバー利用を見送りと。

書類の山を一掃、個人席を撤廃 総務省がオフィス改革に着手

http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/432455/040800002/

行政管理局行政情報システム企画課による取組み。個人の座席を固定しないフリーアドレス制として、ペーパーレス化を促進したと。費用に見合った効果が期待できそうですし、敷居があまり高くないので、他の省庁や自治体でも導入しやすそうです。

関連>>ワークスタイルを変えるオフィス改革の試行的取組

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000036.html

IT先進国・エストニアが拓く「電子政府」

http://www.nikkei.com/video/873713270002/?playlist=843087681002

エストニア政府CIOに聞く、エストニア電子政府の現状。確定申告もクリック数回で済み、納税は自動化されている。昨年は消費税(付加価値税)の管理システムを刷新し、不正発見により消費税収が10%増加したと。

父112歳・母110歳?不審に思い…50年間“年金詐取”

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20150507-00000028-ann-soci

父親は112歳、母親は110歳で、不審に思った年金機構が告発。2人は約50年前に死亡していて、不正に受け取った年金は合わせて5000万円を超えると。これが事実なら、年金機構の怠慢と言われても仕方が無いですね。マイナンバー制度の導入を機会に、基礎年金番号とマイナンバーの紐付けを徹底すれば、似たような事案がけっこう出てくるのではないでしょうか。

関連>>個人番号導入への対応と外国人の氏名管理(PDF)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000030700.pdf

平成25年11月26日開催の第8回年金記録問題に関する特別委員会の資料。平成25年3月時点の住民票コードの収録状況(基礎年金番号と住民票コードの紐付け率)は、受給者で98.9%、被保険者89.0%となっています。

特定個人情報保護評価書(全項目評価書)

公的年金業務等に関する事務 全項目評価書(PDF)

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000026447pBykHqoe5M.pdf

平成27年10月~12月の間、機構が保有している住民票コードにより、地方公共団体情報システム機構に個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う(初期創成)。

初期創成において個人番号と基礎年金番号が紐付かなかった未収録者について、「個人番号登録届」を新たに設けて年金事務所等の窓口に設置し、年金相談時等において当該届け書の提出を求めるほか届出の利便性を図るため、機構ホームページから当該届け書をダウンロードできるようにする。未収録者に送付する「ねんきん定期便」に「個人番号登録届」を同封し当該届け書の提出を求める。

未収録者から提出された個人番号登録届を基に、地方公共団体情報システム機構に氏名、生年月日等の基本情報により個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う。

「日本の社会保障改革 ~マイナンバーの効果的な活用をめざして~」【公開コロキウム】 _ 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター

http://www.glocom.ac.jp/events/1001

2015年5月27日(水) 17:00~19:00

政府の財政・社会保障改革とマイナンバー導入の第一線で活躍しているお二人迎えて議論を深めますと。

土居丈朗(慶応義塾大学経済学部教授)「財政健全化に向けた日本の社会保障改革」

楠正憲(政府CIO補佐官)「社会保障におけるマイナンバーの活用」

第8回 新陳代謝・イノベーションWG 平成27年4月28日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/wg/innovation/dai8/siryou.html

関係省庁から、公的個人認証サービス・個人番号カードの利活用、IT利活用促進に向けた取組、健康・医療戦略の推進と次世代医療ICT基盤協議会、医療等分野におけるICT化の推進、産業競争力の源泉となる情報通信環境等の整備、AI(人工知能)・ビッグデータによる産業構造・就業構造の変革などについて説明。橋本主査からは、

番号制度は医療等分野における ICT化/情報連携の基盤であり、早急にその導入方針を決定し、可及的速やかに運用を開始すべき。

医療等分野の番号が付番された医療情報の取扱いルールの明確化等について検討するとともに、国民の利便性の観点に鑑み、マイナンバーカードを医療機関で提示することで、保険資格確認サービスや医療介護分野での情報連携サービスを受けられるようにすべきと。

1.2兆円流入も 子どもNISAが未来開く

http://www.nikkei.com/money/features/29.aspx?g=DGXLASFZ30H0F_30042015K10100

母から「投資をすれば経済への関心が高まり、視野も広がる」と薦められた人が母になり、同じ思いで子供名義の証券口座を開いたと。ピケティが指摘する「r(資本収益率)>g(経済成長率)」は、複利効果を考えれば自然なことに思えます。少なくとも先進国においては、資本家になるための機会は豊富で、そのためのコストは格安です。500円から投資できますし、ビジネスのスタートアップ費用も10年前と比較しても格段に下がっています。変わってきたのは、労働賃金に依存することがローリスクだった時代が終わり、むしろリスクの自己コントロールが資本収益よりも難しい分、ハイリスクになってきたということでしょう。高い労働賃金を得るための教育コストが高くなったことも、労働賃金に依存することのリスクを高めています。このように理解すると、子供たちや労働者に必要なのは「リスクへの対応」についての教育なのではと思うのです。

関連>>労働者の賃金はゼロ成長。『21世紀の資本』が実証

http://hbol.jp/16466

川崎市公衆無線LAN(かわさきWi-Fi)の整備状況について

http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000052336.html

本市施設等において(利用者が契約している通信事業者の別に関わらず)無料でインターネットなどが利用できる公衆無線LAN(Wi-Fi)アクセスポイント「かわさきWi-Fi」を設置しますと。区役所のロビー、市民館、公園などで利用可能。

嬉しいことに、私が利用する施設も今年の3月からサービス提供してました。簡単な利用者登録で、すぐに利用できます。iPadで接続すると、夜の空いている時間帯だったせいもあり、下りで40Mbps以上の通信速度でした。これならiPhoneのテザリングよりも断然早くて快適です。

個人に最適化した医療の提供にビッグデータ活用

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201504/541596.html

個人の健康関連情報は、医療機関にある電子カルテのデータが全てではない。介護施設や薬局、検査センター、職場での健診情報などに加え、多様なセンサーが組み込まれたウェアブルデバイスから得られるフィットネス関連の情報や生活情報も情報源となる。これらを含めたサンプル数の非常に大きなデータをデータベース化し、そのビッグデータを用いて各個人がどういうモデルに位置づけられるかなどを解析した上で、一人ひとりに合わせた健康管理に関するアドバイスを提案するようなサービスが可能となると。

関連>>自治医科大学医療学センター地域医療データバンク事業の活用事例(PDF)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/iryoujyouhou/dai7/siryou3_5.pdf

天草からはじまるスマートヘルスケアシティ(PDF)

http://www.platinum-network.jp/pt-taishou/doc/2014pt_2.pdf

東邦銀行--コンピュータが遺産相続の相談員

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/031600047/040600004/

マイナンバーと紐づける情報に、戸籍、預貯金口座、不動産登記、自動車登録などを追加すれば、遺産相続の自動化・ワンストップ化が進むでしょう。

情報セキュリティから見た個人情報保護法の改正

http://japan.zdnet.com/article/35063211/

権限を持った者の内部犯行を防ぐために何ができるかと。障壁を高くすること、盾を頑丈にすること、水も漏らさぬよう監視を徹底すること、これらはとても大事。それと同じように、守るべき対象自体のリスク軽減や分散といった方向性での対応も、やはりとても大切と。

「市民と行政が一緒に政策をつくる未来」が必ず来る

氷見市長 本川祐治郎氏に聞く

http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/433746/042500002/

多様な利害関係者が連携しながら、地域の問題解決を自分たちで考える場が必要で、庁舎にフューチャーセンターをつくりました。ここのテーブルで政策を語り合い、政策をつくり上げていくことができる空間を設計しましたと。

公的年金業務等に関する事務 全項目評価書(PDF)

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000026447pBykHqoe5M.pdf

平成27年10月~12月の間、機構が保有している住民票コードにより、地方公共団体情報システム機構に個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う(初期創成)。

初期創成において個人番号と基礎年金番号が紐付かなかった未収録者について、「個人番号登録届」を新たに設けて年金事務所等の窓口に設置し、年金相談時等において当該届け書の提出を求めるほか届出の利便性を図るため、機構ホームページから当該届け書をダウンロードできるようにする。未収録者に送付する「ねんきん定期便」に「個人番号登録届」を同封し当該届け書の提出を求める。

未収録者から提出された個人番号登録届を基に、地方公共団体情報システム機構に氏名、生年月日等の基本情報により個人番号を照会し、入手した個人番号と基礎年金番号の紐付けを行う。

「日本の社会保障改革 ~マイナンバーの効果的な活用をめざして~」【公開コロキウム】 _ 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター

http://www.glocom.ac.jp/events/1001

2015年5月27日(水) 17:00~19:00

政府の財政・社会保障改革とマイナンバー導入の第一線で活躍しているお二人迎えて議論を深めますと。

土居丈朗(慶応義塾大学経済学部教授)「財政健全化に向けた日本の社会保障改革」

楠正憲(政府CIO補佐官)「社会保障におけるマイナンバーの活用」

第8回 新陳代謝・イノベーションWG 平成27年4月28日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/wg/innovation/dai8/siryou.html

関係省庁から、公的個人認証サービス・個人番号カードの利活用、IT利活用促進に向けた取組、健康・医療戦略の推進と次世代医療ICT基盤協議会、医療等分野におけるICT化の推進、産業競争力の源泉となる情報通信環境等の整備、AI(人工知能)・ビッグデータによる産業構造・就業構造の変革などについて説明。橋本主査からは、

番号制度は医療等分野における ICT化/情報連携の基盤であり、早急にその導入方針を決定し、可及的速やかに運用を開始すべき。

医療等分野の番号が付番された医療情報の取扱いルールの明確化等について検討するとともに、国民の利便性の観点に鑑み、マイナンバーカードを医療機関で提示することで、保険資格確認サービスや医療介護分野での情報連携サービスを受けられるようにすべきと。

1.2兆円流入も 子どもNISAが未来開く

http://www.nikkei.com/money/features/29.aspx?g=DGXLASFZ30H0F_30042015K10100

母から「投資をすれば経済への関心が高まり、視野も広がる」と薦められた人が母になり、同じ思いで子供名義の証券口座を開いたと。ピケティが指摘する「r(資本収益率)>g(経済成長率)」は、複利効果を考えれば自然なことに思えます。少なくとも先進国においては、資本家になるための機会は豊富で、そのためのコストは格安です。500円から投資できますし、ビジネスのスタートアップ費用も10年前と比較しても格段に下がっています。変わってきたのは、労働賃金に依存することがローリスクだった時代が終わり、むしろリスクの自己コントロールが資本収益よりも難しい分、ハイリスクになってきたということでしょう。高い労働賃金を得るための教育コストが高くなったことも、労働賃金に依存することのリスクを高めています。このように理解すると、子供たちや労働者に必要なのは「リスクへの対応」についての教育なのではと思うのです。

関連>>労働者の賃金はゼロ成長。『21世紀の資本』が実証

http://hbol.jp/16466

川崎市公衆無線LAN(かわさきWi-Fi)の整備状況について

http://www.city.kawasaki.jp/160/page/0000052336.html

本市施設等において(利用者が契約している通信事業者の別に関わらず)無料でインターネットなどが利用できる公衆無線LAN(Wi-Fi)アクセスポイント「かわさきWi-Fi」を設置しますと。区役所のロビー、市民館、公園などで利用可能。

嬉しいことに、私が利用する施設も今年の3月からサービス提供してました。簡単な利用者登録で、すぐに利用できます。iPadで接続すると、夜の空いている時間帯だったせいもあり、下りで40Mbps以上の通信速度でした。これならiPhoneのテザリングよりも断然早くて快適です。

個人に最適化した医療の提供にビッグデータ活用

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201504/541596.html

個人の健康関連情報は、医療機関にある電子カルテのデータが全てではない。介護施設や薬局、検査センター、職場での健診情報などに加え、多様なセンサーが組み込まれたウェアブルデバイスから得られるフィットネス関連の情報や生活情報も情報源となる。これらを含めたサンプル数の非常に大きなデータをデータベース化し、そのビッグデータを用いて各個人がどういうモデルに位置づけられるかなどを解析した上で、一人ひとりに合わせた健康管理に関するアドバイスを提案するようなサービスが可能となると。

関連>>自治医科大学医療学センター地域医療データバンク事業の活用事例(PDF)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/iryoujyouhou/dai7/siryou3_5.pdf

天草からはじまるスマートヘルスケアシティ(PDF)

http://www.platinum-network.jp/pt-taishou/doc/2014pt_2.pdf

東邦銀行--コンピュータが遺産相続の相談員

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/031600047/040600004/

マイナンバーと紐づける情報に、戸籍、預貯金口座、不動産登記、自動車登録などを追加すれば、遺産相続の自動化・ワンストップ化が進むでしょう。

情報セキュリティから見た個人情報保護法の改正

http://japan.zdnet.com/article/35063211/

権限を持った者の内部犯行を防ぐために何ができるかと。障壁を高くすること、盾を頑丈にすること、水も漏らさぬよう監視を徹底すること、これらはとても大事。それと同じように、守るべき対象自体のリスク軽減や分散といった方向性での対応も、やはりとても大切と。

「市民と行政が一緒に政策をつくる未来」が必ず来る

氷見市長 本川祐治郎氏に聞く

http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/433746/042500002/

多様な利害関係者が連携しながら、地域の問題解決を自分たちで考える場が必要で、庁舎にフューチャーセンターをつくりました。ここのテーブルで政策を語り合い、政策をつくり上げていくことができる空間を設計しましたと。